¿Qué estarías dispuesto a hacer para recuperar lo que más amas?

En una ciudad que esconde más secretos que calles, Andrea intenta recomponer su vida tras una pérdida irreparable. El reencuentro con una pasión prohibida la arrastra a un mundo donde cada verdad revelada puede costarle lo que más quiere.

Una novela intensa y envolvente, donde el amor, la pérdida y los secretos familiares se entrelazan en una trama que atrapará a los lectores de principio a fin.

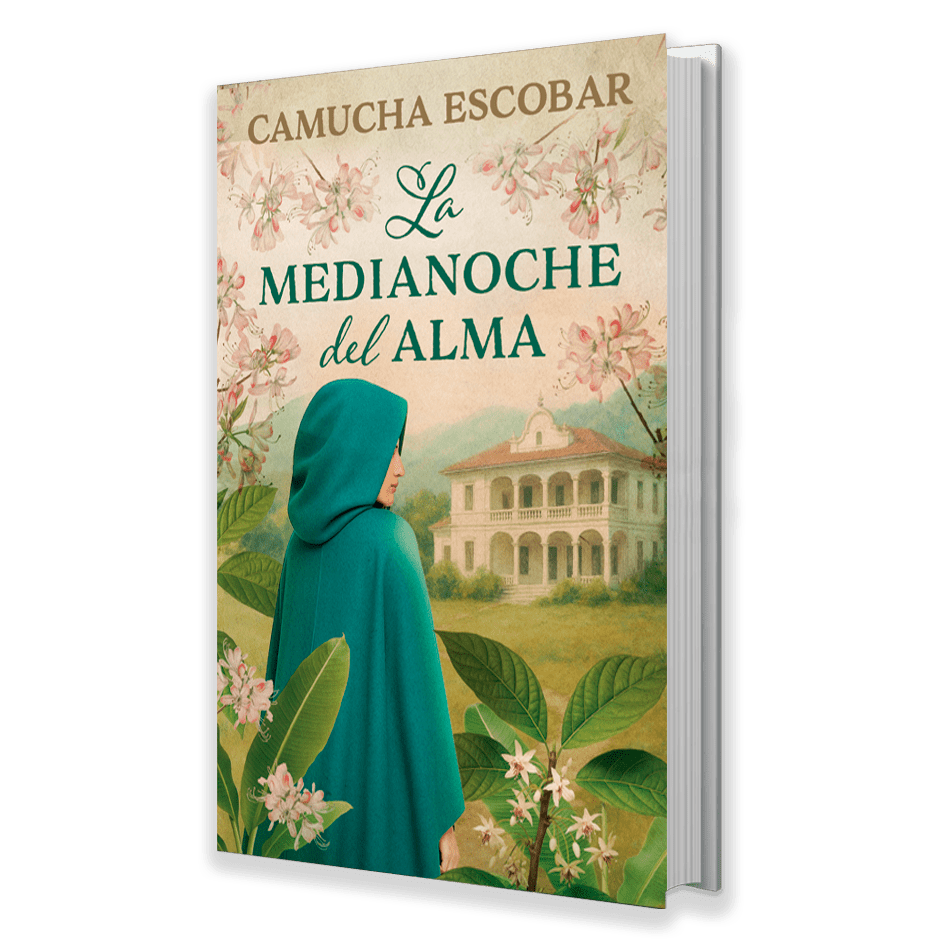

En La Medianoche del Alma, Camucha Escobar construye una novela que trasciende la mera narración romántica para adentrarse en un fresco social y humano de la Colombia del siglo XX. La autora despliega una trama en donde se entrelazan lo íntimo y lo político: el amor prohibido entre Andrea Campo Nariño Y Juan Fernando Calderón, la influencia de la United Fruit Company en la región y los secretos familiares que gravitan sobre varias generaciones.

La desaparición de un hijo, las tensiones entre conservadores y liberales y la figura ominosa del Silbón, mito popular de los llanos, funcionan como metáforas de una sociedad atravesada por la culpa, la violencia y la búsqueda de rendición.

Escobar logra que lo cotidiano- el ámbito doméstico, los vínculos familiares, las pasiones- conviva con la tragedia colectiva y con un clima casi gótico, en el que la memoria y el dolor se convierten en fuerzas narrativas.

La prosa es ágil y emocional, pero a la vez precisa en los detalles históricos y en la psicología de los personajes.

De ese modo, «La medianoche del alma» no solo cuenta una historia de amores contrariados, sino que indaga en los mecanismos del poder y en las cicatrices invisibles que deja el pasado.

«La medianoche del alma»

Camucha Escobar

La medianoche del alma

PRIMERA PARTE

Te amaré hasta la eternidad

Cementerio de Ciénaga, Colombia

Septiembre de 1899

A las tres de la mañana, la medianoche del alma, como le decían a esa hora, pues los médicos afirmaban que el cuerpo estaba en bajante y el alma afuera, el hombre, ahora encerrado bajo la tapa de roble, se despertó. Golpeó con los puños un techo demasiado cercano. No podía respirar, le faltaba el aire.

Se ahogaba con cada grito. Fue en aquel momento cuando recordó la muerte de su padre y los lamentos de su madre, que corría detrás del cajón, rogando y gritando que su esposo no estaba muerto, que sufría de una extraña enfermedad. Sin embargo, nadie atendió los ruegos de la mujer. Solo días más tarde, y valiéndose de una carta del médico de la familia, consiguió que el alcalde autorizase abrir el féretro. Jamás se olvidaría de aquella escena: el cajón, rasguñado y con manchas de sangre, y una expresión de terror en el rostro de su padre muerto. ¡Lo habían enterrado vivo! Entonces, comprendió que su suerte era la misma que la de él. Comenzó a moverse y a arañar la madera. Un alarido áspero, prolongado y agónico se escuchó en el cementerio, hasta convertirse en un lamento que gravitaba entre las tumbas y, finalmente, en silencio.

CAPÍTULO 1

¿Una farsa?

Residencia de los Campo Nariño, Ciénaga

Un tiempo antes…

¿Qué te traes con ese desgraciado? Me preocupa que pongas el ojo donde no te convenga.

—¡Madre, no puede ser tan injusta! ¡Amo a Juan Fernando y no pienso renunciar a él! —gritó Andrea Campo Nariño, enfrentando a doña Pilar.

—¡Serás atrevida! —El ruido de la bofetada resonó en el salón y una marca roja se dibujó en el rostro de Andrea—. Si te empeñas en seguir viendo a ese medicucho de tres al cuarto, te aseguro que te encierro en el convento. Que te interese ese depravado no tiene pies ni cabeza —la amenazó. La mujer, algo cargada de carnes, de mirada severa, muy pocas veces sonreía, y esa no era la excepción.

—Me parece injusto que lo trate así.

—Por tu testarudez, la noticia correrá como galgo. Estaremos en boca de todos —sentenció doña Pilar.

—¿Se puede saber qué está ocurriendo? —intervino don Pablo. No era no muy alto, pero sus profundos ojos marrones bajo unas cejas blancas y pobladas se imponían, y su abundante cabellera gris inspiraba respeto.

Los ojos de doña Pilar brillaban. El rubor que nacía de la rabia coloreaba su rostro.

—Aquí tienes el resultado de tanto capricho y consentimiento. Esta descarada se encuentra con quien no debe —argumentó, con ira disfrazada de ironía.

—Padre, por favor. No es como ella dice; piensa que mi relación con el doctor es un capricho, pero… —La barbilla le temblaba y temía echarse a llorar. No quería darle ese gusto a su madre.

Doña Pilar la interrumpió:

—¡Cállate, deslenguada! ¡Qué pecado habré cometido para engendrar una hija como tú!

—¡Bueno, suficiente! A ver, Andrea, explícame lo que dice tu madre.

—¡Lo único que faltaba! Me…

—Te dije que dejaras hablar a la niña, mujer.

Andrea se dio cuenta de la humillación que sufría su madre y no dudó de que se la iba a cobrar con creces; no obstante, no podía desaprovechar aquella oportunidad para explicarse.

—Nos amamos, padre. Él quería venir a pedir mi mano, pero me negué. Quería hablarlo con usted primero.

—¡Insolente! Ahora te acuerdas de tu familia… Y baja el tono, que se me ocurre que estás parada con muchos humos —opinó doña Pilar.

El hombre le dirigió una mirada furibunda y la mujer se calló.

—A ver si entiendo, cuando hablan del médico pienso que se refieren a Juan Fernando Calderón. —Andrea asintió compungida—. Entonces, que venga a conversar conmigo y con tu madre, Andrea. Es lo correcto.

—¡Sobre mi cadáver! —Doña Pilar daba vueltas por la sala como una fiera enjaulada, tirando adornos con la cola del vestido—. Ese hombre solo quiere la ruina de nuestra hija. Es un reputado mujeriego, además de partidario de los liberales. Es la reencarnación del mal sobre la Tierra. ¡Sucio hijo de perra! No quiero que nuestra familia sea objeto de habladurías.

—Madre, Juan Fernando ha asistido tanto a los liberales como a los nacionales. Es médico, ante todo. A la hora de curar no distingue entre los heridos —argumentó Andrea.

—El hermano de las Peñalver se batió a duelo con él. Deshonró a la más pequeña de esa familia —replicó la mujer, mientras resoplaba y daba vueltas en círculos, sus ojos verdes como en llamas.

—Usted se guía por chismes, madre. Juan Fernando no es así

—insistió Andrea.

—Su fama de mujeriego ha traspasado más fronteras que Napoleón; en cambio, Alberto, el primo, que no solo es boticario, sino también un respetable caballero que defiende nuestras ideas políticas pretende a nuestra niña. No consiento que no se lo tenga en cuenta. Es un excelente partido.

El silencio envolvió aquel instante como una pesada nube de plomo. Lo interrumpió la voz decidida de don Pablo:

—Muy bien. Hasta tanto aclaremos este asunto, tú te irás a la hacienda, hija. Es lo más justo que puedo hacer. Y tú, esposa, aplaca esa impaciencia de una buena vez.

Don Pablo sabía que su mujer no dejaría en paz a Andrea. Poner distancia entre ambas calmaría un poco los ánimos y también le permitiría averiguar sobre el tal Juan Fernando.

—¡No me haga esto, padre, por favor! —simuló rogar Andrea. Se había dado cuenta de lo que pretendía el hombre.

La irritación de doña Pilar impregnaba el ambiente. Ofuscada, sentenció:

—No sé qué esperaba. Siempre has sido un flojo con ella. ¡Gracias a Dios que no tenemos más hijos! —Dio la media vuelta y se marchó.

Don Pablo acusó aquella puñalada. Los hijos malogrados eran algo que le pesaba en el corazón. Después de varios abortos espontáneos, por recomendación del médico no había insistido más. Andrea era la única hija.

La joven comprendió su angustia. Corrió hacia él y lo abrazó.

—¿Por qué es tan mala, padre?

—Tu madre no es mala. Simplemente vive pensando en el qué dirán y se olvida de los sentimientos de su familia. La educaron de ese modo, querida. No puede dar lo que nunca le dieron. La familia de Pilar siempre fue muy fría y formal. ¡Qué remedio!

—Es muy difícil entenderla. Tiene un corazón que parece forjado con bronce de cañón. Nada más cierto cuando dicen que “lo que se hereda, no se hurta”.

Don Pablo suspiró. Las palabras de su hija eran ciertas.

—Ahora, ve a tu habitación y dile a Cande que te ayude a preparar el equipaje. Mañana temprano partimos a la hacienda.

—Así lo haré, padre.

Don Pablo se dirigió al despacho. Su andar pausado correspondía a la sabiduría de los años que enseñaba a ir despacio en los asuntos importantes, y aquel lo ameritaba. A él poco le interesaban las disputas

políticas. Hacía años que el país se desangraba en contiendas civiles. Habían dejado una nación empobrecida y dividida, que confluía en una sangrienta lucha: la de derechas e izquierdas; la conservadora y la liberal.

Se encogió de hombros. Su familia era acaudalada, había amasado una gran fortuna desde la época de la Conquista y no sufría sobresalto alguno. Por eso quería que su única hija se casase enamorada, no por razones monetarias. No le alcanzaría su vida ni la de sus hijos o nietos para acabar con las riquezas: extensas tierras de labranza; plantaciones bananeras, café y cacao; colmenares y árboles frutales.

Se sentó frente al amplio ventanal desde donde observaba la Sierra Nevada y encendió un puro. Nubes anaranjadas rozaban el cielo teñido de un color gris plomizo mientras el viento soplaba a ráfagas.

Andrea corrió a su habitación y, antes de preparar el equipaje, le escribió a Juan Fernando. Al menos, en el campo podrían verse con mayor tranquilidad, se dijo, esperanzada. Cuando terminó la carta, se la dio a Cande con la orden de que solo se la entregase a su enamorado en mano.

A través de la ventana observó el crepúsculo. El viento zarandeaba las ramas de los árboles, causándole un temor indescriptible. Le ocurría desde niña, igual que aquel pavor desmedido a la oscuridad; más nunca había sabido por qué. Observó su figura en el espejo de pie con un marco tallado que su madre había hecho traer desde Buenos Aires. Era alta y delgada, tal vez demasiado en los huesos, y su busto, lamentablemente, no era como el de las mujeres que lucían los escotes en las fiestas. Sin embargo, estaba orgullosa de su larga cabellera castaña, que caía con ondas hasta la cintura. En su rostro trigueño resaltaban

los ojos verdes coronados por densas pestañas; aunque, para disgusto de su madre, tenía pecas en la nariz. Por eso la mujer la hacía dormir con un preparado especial, a base de limón, para decolorarlas y que lo único que conseguía era que se le irritaran con frecuencia.

Observó su vestido celeste y decidió buscar un abrigo y la capa para el agua. En breve, llovería. Tal vez, lo mejor sería que esa misma noche fuese hasta la casa de Juan Fernando para conversar tranquilos antes de marcharse a la hacienda.

Residencia de Juan Fernando Calderón, Ciénaga

Aquel día, Juan Fernando Calderón, bautizado al igual que su abuelo en la iglesia de Ciénaga, no se sentía bien. Tenía una áspera sombra de barba, como si se hubiese olvidado de afeitar en la mañana.

—¿No han llegado las medicinas alemanas, Pascual? —le preguntó a su criado.

—No, señor. Si usted quiere, voy ahora mismo a la botica a buscarlas.

—No, no. Las iba a traer Alberto en persona. Le he dicho que las utilizo con un paciente. No quiero que sospeche. Todavía me queda un poco, en caso de necesitarlas con urgencia.

En ese momento, una de las criadas golpeó la puerta del dormitorio.

—¿Qué ocurre? —preguntó Pascual, molesto—. ¿No les dije que el patrón necesitaba descansar?

La criada, nerviosa, le entregó un sobre.

—Lo trajo la Cande, la mulata que sirve en la familia Campo Nariño. Debe entregársela al patrón de inmediato.

Pascual hizo un gesto de exasperación, tomó el sobre y le cerró la puerta en la cara.

—¿Qué sucede? ¿Acaso no pedí que no me molestaran?

—Lo sé, patrón, pero es una carta de la señorita Andrea.

Juan Fernando se la arrebató de las manos y comenzó a leerla.

Querido mío:

Mi madre descubrió lo nuestro y no lo aprueba. Como castigo, me mandan a la hacienda. ¿Te imaginas lo feliz que estoy? Podremos vernos con tranquilidad lejos de sus ojos rapaces. Mañana temprano me lleva mi padre. Cuento las horas para que estemos juntos.

Te ama,

tu Andrea

Un gesto de contrariedad apareció en el semblante del joven. Con pesar, se sentó en la cama y ocultó su cabeza entre los brazos. Cuando la levantó, una especie de dolor antiguo se asomó en su mirada.

—¿Qué voy a hacer, Pascual? No puedo condenar a Andrea a vivir este infierno. No sería justo con ella. Aún recuerdo la agonía de mi madre…

—Señor, si me permite, le voy a dar un consejo: no deje a la muchacha. Usted la ama.

—Por eso mismo debo alejarme, porque la amo con todo mi ser.

—Sabía que un hombre como él estaba listo para la tumba.

—La señorita Andrea es una joven fuerte. Ella sabrá manejar su enfermedad. Aprenderá.

—No comprendes, Pascual; la sepultaré en vida. ¿Cómo crees que sería su existencia al lado de un hombre que sufre catalepsia? Se volvería loca, como mi madre, pensando que tal vez me muera en uno de los ataques. Cada día de mi vida sería para ella una incertidumbre. ¿Eso hablaría bien de mi persona? Hasta ahora no me había enamorado, solo tuve algún que otro amorío, tal vez, sí, más fogoso de lo que indica el decoro, pero ¿sabes qué? Es la primera vez que me sucede, siento que no puedo respirar si Andrea no está a mi lado.

—Pero esos remedios que le mandan desde Alemania le hacen bien. No se niegue la posibilidad de ser feliz y de hacer feliz a la señorita Andrea.

Juan Fernando negó con la cabeza.

—No, no sería justo… Cuando mi madre perdió la cordura, el médico que la atendía exigió que abrieran el cajón de mi padre. No puedes siquiera imaginarte lo que un niño como yo sintió al ver ese cuadro horripilante, el cajón estaba manchado con sangre seca, todo arañado y mi padre tenía una expresión de terror en su rostro…

—Suspiró—. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sabes que entonces se la llevaron a una casa de salud mental donde murió sola, y a mí me crio mi padrino. Era un hombre bueno, que me ayudó y pudimos ocultar los ataques que sufría de tanto en tanto…

—Disculpe que le pregunte, señor, pero después de tanto tiempo…

¿Y sus tíos? ¿Por qué no se hicieron cargo de usted?

Juan Fernando suspiró.

—Mis tíos vivían en el extranjero. Allí enfermaron de difteria y murieron. Solo sobrevivió mi primo Alberto. Nos conocimos de grandes, porque las pocas veces que mis tíos viajaron a Colombia lo dejaron en el internado, por eso no sabe nada sobre mi enfermedad y tampoco quise contarle. Prefiero que todo siga así.

—Como usted diga, patrón. —Pascual sabía cuándo dejar de insistir—. ¿Le contestará a la señorita?

—Mejor no, es preferible que me olvide.

Abatido por el dolor, cerró los ojos; al abrirlos nuevamente, el pánico le atravesó cada poro de su cuerpo y con él, un terror antiguo, un miedo arrinconado en el lugar más apartado de su alma. Desde su primer ataque, se había dedicado a enamorar a distintas jovencitas sin comprometerse. El miedo siempre lo había dominado; el terror de que el ser amado reviviese la historia de su madre. Si hasta se había convertido en médico alienista para evitar que otros corriesen la misma suerte que ella… Sabía que jamás podría formar una familia. Muchas veces pensaba que era cruel con aquellas muchachas. A más de una enamoró y también le quitó la honra. Se encogió de hombros y suspiró. Varios se la tenían jurada.

Detrás de la puerta, Alberto se mantuvo un instante en silencio, con el paquete de las medicinas en la mano. La confesión de su primo era una auténtica sorpresa. Se marchó antes de que alguien lo viera. Era mucho lo que tenía que pensar.

El cielo neblinoso y a ratos plomizos dejó paso a la tormenta.

Andrea se enfundó en la capa, que poco podría cubrirla del intenso aguacero, y salió por la ventana de su dormitorio. Los relámpagos iluminaban la noche y, cada tanto, se escuchaba el retumbar de los truenos. En su interior comenzó a crecer la duda: ¿y si él no iba a la finca?, ¿y si le daba plantón? Yendo, se sacaría cualquier pensamiento agorero de la cabeza. Suspiró. La mortecina luz de la farola apenas alcanzaba a alumbrar el empedrado de la calle. No se veía ni un alma, por lo que hizo el camino hacia la casa de los Calderón en un santiamén.

Juan Fernando vivía solo en aquella mansión oscura. La había ocupado luego de volver a Ciénaga, ya convertido en médico. Los Calderón siempre habían gozado de un holgado pasar. Sin embargo, la madre de Juan Fernando había llenado aún más las arcas de la familia, puesto que era hija de uno de los principales dueños de plantaciones de azúcar en Cuba.

Andrea empujó la puerta de hierro, sin candado, subió las escaleras de mármol, resbaladizas por la lluvia, y golpeó la puerta con fuerza hasta que Pascual apareció con una lámpara en la mano.

—¡Señorita Andrea, por Dios! ¿Qué hace a estas horas? Ya es la medianoche.

—No tengo tiempo que perder, Pascual. Necesito hablar con Juan Fernando.

Una arruga de preocupación apareció en el rostro del criado.

—Señorita, el señor está descansando. No creo oportuno molestarlo a estas horas…

La voz de Juan Fernando lo interrumpió:

—¿Es así como tratamos a las visitas, Pascual? —Bajó las escaleras de madera envuelto en una bata de terciopelo azul y el largo cabello suelto.

Andrea no se cansaba de admirarlo: alto, musculoso, con el rostro atezado, donde destacaban unos ojos oscuros como la noche.

—¡Juan Fernando, mi amor! —exclamó ella y corrió a sus brazos.

—Pascual, trae unas toallas, por favor, que la señorita está empapada.

—No es necesario. Cuando regrese lo secaré.

Andrea se quitó la capa. A Dios gracias el vestido no se había mojado. Sin embargo, Pascual fue por las toallas.

—¿Qué ha pasado, Andrea? ¿Por qué has venido a estas horas? Los enamorados se sentaron en los sillones mullidos de la sala.

El reloj había comenzado a dar las campanadas de la medianoche.

—Tuve miedo de que no fueras a la hacienda. Hay algo en mi interior que me dice que te alejarás de mí.

Juan Fernando la miró con las facciones endurecidas. Debía sincerarse.

—Bien sabes la fama que me precede. Ninguna madre me querría para esposo de su hija.

—¡No! No entiendo por qué te has comportado así, pero sé que eres una persona íntegra, amorosa, gentil…

Él la interrumpió:

—No sigas. Es mejor que todo termine aquí…

—Entonces, ¿todo fue una farsa? ¿Es cierto lo que se dice de ti?

¿Acaso he pecado de ingenua? ¿Te burlaste de mí estos meses? No quiero siquiera pensar que mi madre podría estar en lo cierto… —Sin esperar respuesta, se levantó de un salto y bajó las escaleras corriendo. La lluvia era más fuerte.

Juan Fernando corrió tras ella y la alcanzó antes de llegar a la calle. Estaba completamente mojada. Una ternura inusual se apoderó de él.

¿Cómo no amarla? Tal vez Pascual estaba en lo cierto… La abrazó y la besó. Las lenguas húmedas se entrelazaron, revelando lo que ellos callaban. Por un momento, solo se escucharon sus respiraciones agitadas y el ruido incesante de la lluvia.

La oscuridad había dejado de asustar a Andrea para convertirse en su aliada.

—Discúlpame, por favor —le rogó él—. Soy un cobarde. Te prometo que lucharé por ti. Mañana te visitaré en la hacienda. Lo juro.

Sabía que estaba jugando con fuego. Pero también que dicen que el amor necesita cercanía para no debilitarse, pero si dos corazones son el uno para el otro, el amor se vuelve eterno cuando aman. Si le das la espalda a quien amas, todo se desmoronará.

Andrea volvió a posar sus labios sobre los de él, moviéndolos con lentitud, saboreándolos, y su lengua se abrió paso a través de los dientes de Juan Fernando.

—Me siento tan feliz en tus brazos. Quisiera estar así para siempre.

No puedo vivir sin ti.

Sin detenerse a pensar y contrariando sus principios, afirmó:

—Estoy dispuesto a formalizar nuestra relación, pero, ahora, mejor te acompaño, si no quieres pescarte una pulmonía.

—Sí, doctor —le dijo ella, mientras salían hacia su casa.

Al llegar a la ventana del dormitorio, se despidieron. Juan Fernando la observó con amor. ¿Cómo dejarla? Tal vez no fuera locura hacer lo que mandaba el instinto, se dijo, y emprendió el camino de regreso. Escondido detrás de unos árboles, alguien los observaba con rabia.

No le importaba mojarse ni que el frío se colara por sus huesos. Apenas si podía respirar. Jamás permitiría que aquel desgraciado se quedase con la inocente Andrea. Esa mujer sería suya a como diese lugar, se juró y apretó la mandíbula con fuerza hasta que sus dientes rechinaron.

Residencia de los Campo Nariño

El viento se colaba entre las aberturas, arrancando un murmullo, ora grave, ora agudo, semejante a un lamento lúgubre. El sol brillaba en el cielo, ahora sin nubes, que auguraba una mañana brillante. No habían dado las diez, cuando sonó la aldaba de la entrada.

Andrea se había encerrado en su habitación, ya que no habían podido viajar a la hacienda por el estado de los caminos y no quería encontrarse con su madre.

—Niña Andrea, tiene visitas —le anunció Cande.

—¿Es Juan Fernando? —preguntó, ilusionada. Cande bajó la vista antes de responder:

—Mucho me temo que no, niña. Es el señor Alberto Calderón, el primo.

—¿Por qué no le dijiste que no estaba presentable?

—Su madre lo hizo pasar. La espera en la sala.

Andrea se cambió el vestido por uno más adecuado. ¿Qué era eso de hacer visitas si aún no habían dado las diez? ¿Qué sería tan importante? Su madre era muy estricta con respecto al protocolo.

Cuando lo vio, volvió a preguntarse cómo podía ser primo de Juan Fernando. En nada se parecían, si bien los dos eran atractivos. Lo recibió en un silencio tenso.

—Señorita Andrea, ¡dichosos los ojos! Hace mucho tiempo que me priva de su compañía.

Ella se demoró en contestarle:

—No exagere, don Alberto, si nos vimos en la tertulia de los Álvarez.

—Es cierto —admitió, penetrándola con su mirada azul y gélida—, aunque a mí me gustaría poder frecuentarla con su permiso. —Ella lo miró extrañada, y Alberto no se anduvo con preámbulos—: Me gustaría que nos conociéramos, poder formalizar un compromiso con usted…

—Muchísimas gracias por su propuesta, pero es imposible. Mi corazón ya tiene dueño.

—Tal vez lo pueda reconsiderar… Sepa, señorita Andrea, que jamás me daré por vencido con usted.

—Mis sentimientos no van a cambiar. Solo le puedo ofrecer mi amistad.

—Soy paciente y perseverante.

Se levantó y se despidió con una inclinación de cabeza. Su experiencia le decía que cuanto más complicado era atrapar a una gallina, más sabroso sería el caldo.

Había algo siniestro en la expresión de Alberto que le provocó cierto desasosiego. Cuando se fue, Andrea se hizo la señal de la cruz.

Hacienda La Paila, Ciénaga

Cundo el estado de los caminos permitió el viaje a la hacienda, Andrea fue con su padre y Candela. Tardaron una hora en llegar en la volanta.

La casa principal era de planta cuadrada. La fachada casi hacía daño a la vista con su blancura inmaculada. Una amplia galería adornaba los cuatro costados, cercando el patio principal al que daban todas las habitaciones. Aromas de romero, malvarrosa y ruda, las tres plantas necesarias para alejar el mal de ojo y las envidias se respiraban allí. Se subía a la planta superior mediante una imponente escalera de piedra. Allí se encontraban las dependencias de la familia y las de los criados personales. A lo lejos, se extendían las plantaciones de bananos y, al sur, pastaban los animales.

Todos la recibieron con el cariño de siempre, más aun sabiendo que doña Pilar no los acompañaba.

—Pórtate con juicio, mija. Yo debo regresar a la ciudad por unos asuntos, pero no me tardo. Medita bien lo que quieres hacer con tu vida —le aconsejó don Pablo, mientras saboreaba un espeso chocolate.

Bar El Tinte, Ciénaga

Era una de esas veladas en las que no cabía ni un alfiler en el bar. El olor a sudor y a alcohol mezclado con tabaco hacía casi irrespirable la atmósfera. La música del acordeón sonaba incansable.

En una de las mesas principales se apostaba fuerte. El rostro de Alberto Calderón era una máscara de piedra. Sabía que sus cartas eran muy buenas, aunque siempre existía la posibilidad de que el contrincante tuviese mejores.

—Póker, señores —dijo y mostró cuatro reyes.

Su adversario, el señor Ortega, no pudo ocultar una amplia sonrisa:

—Escalera real, tengan ustedes —anunció con orgullo.

Alberto acusó el golpe en silencio, como todo un caballero. Había perdido una fortuna en manos de aquel desconocido.

—Mañana temprano puede pasar por mi casa que le entregaré las escrituras. Solo le pido un tiempo para poder acomodarme.

—No se preocupe, don Alberto. Sé que usted es un hombre de palabra. Tómese el tiempo que necesite. —Ortega estaba tranquilo; si algo le sobraba era el dinero.

—Muchísimas gracias, así lo haré —repuso con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos.

“¡Ay, Alberto, has puesto un clavo en tu propio ataúd!”, se dijo, mientras salía preocupado. Debería comprometerse con Andrea Campo Nariño sí o sí. Gracias a los cielos tenía a la imbécil de la madre comiendo de su mano. Si supiese…, si tan solo pudiera imaginar su secreto, otro gallo cantaría en el corral. Una sonrisa se dibujó en su rostro. ¡Bien merecido lo tenía esa arpía!

Residencia de los Campo Nariño

Días más tarde

El sol lamía el cielo, ahuyentando los últimos retazos de la neblina de la mañana cuando doña Pilar recibió la visita de Alberto Calderón.

—Doña Pilar… —el joven hizo el gesto de besarle la mano.

—Don Alberto, ¡cuánto me alegro de verlo nuevamente!

¡Ah, en nada se parecía al primo! Los cabellos rubios, los ojos claros y la tez blanca indicaban la herencia germana de la madre de Alberto. Satisfecha con el escrutinio, doña Pilar le indicó que tomara asiento y pidió a una de las criadas que sirviera un licor que ella misma preparaba y que mezquinaba a la hora de convidar.

—¡Está exquisito, doña Pilar! Es el mejor licor de mandarinas que he probado hasta la fecha

Alberto la halagó, concentrado en verdad en la gruesa cadena de oro con relicario, las pulseras de oro con incrustaciones de piedras preciosas y el magnífico anillo con una esmeralda enorme que llevaba la mujer. Sin lugar a duda, costarían un dineral.

Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro agrio de ella.

—Me lo enseñó a hacer una de las monjas donde estudié. La receta solo la compartiré con mi hija, cuando llegue el momento adecuado… —añadió, mientras arreglaba una arruga invisible del vestido.

Alberto la miró con seriedad.

—De eso quería hablarle, doña Pilar, de mis intenciones para con su hija. No me voy a andar por las ramas: me gustaría que Andrea fuese mi esposa. Le aseguro que conmigo vivirá feliz, acostumbrada a los lujos de su familia. Como único boticario en la zona, tengo una buena clientela y mis padres, que estén en la gloria del Señor, me han dejado una pequeña fortuna.

—¿Usted ya ha hablado con ella?

—Sí, pero me ha dicho que su corazón ya tiene dueño.

—Mire, joven, le voy a ser muy sincera. Mi hija quiere casarse con su primo Juan Fernando. Justamente ahora está en la hacienda, castigada por semejantes intenciones. Su primo no solo es un reconocido mujeriego, sino que también apoya a los liberales, algo impensable en mi familia.

Una expresión a medio camino entre el enojo y la amargura apareció en el semblante de Alberto. Cuando ella le volvió a servir el licor, se dio la media vuelta, se llevó el puño a la boca y apretó los dientes con tanta fuerza que se hizo sangre en el pulgar. Con disimulo, sacó su pañuelo y se limpió. Luego, le dijo:

—Así es, mi estimada doña Pilar. Mi primo ha tenido un sinfín de aventuras. Creo que es una causa perdida. Con respecto a sus ideas políticas, déjeme decirle que yo apoyo por completo al gobierno. Jamás se me cruzaría por la mente la idea de ayudar a alguno de los heridos de Uribe Uribe o del tal Varela Santo. Para mí, su beneplácito es tan transcendental como el amor que siento por su hija. Por eso, si le parece adecuado, puedo volver a hablar con Andrea.

Doña Pilar no podía estar más satisfecha. ¡Al fin alguien la valoraba como se merecía!

—Me alegra escuchar sus palabras. Conversaré con mi marido sobre su propuesta. —Un brillo apareció en sus ojos—. Tal vez… podríamos anunciar el compromiso muy pronto. ¿Qué le parece?

—Me parece perfecto. —Alberto se marchó feliz. Tener a la mujer a su favor era más que suficiente para sus planes.

Luego que Alberto se fue, doña Pilar se sintió mal. Por eso, mandó a llamar al médico de la familia, el doctor Esteban Ibarzábal, que llegó acompañado de un ayudante.

—Es mi nuevo asistente, el hijo de una prima. Lo estoy preparando para que dirija mi consulta cuando me retire. ¡Es lo que toca cuando no hay hijos!

Un joven alto, de mirada huidiza y cabellos claros se inclinó para saludarla.

—Si usted es muy joven aún, doctor…

—Gracias por el cumplido, doña Pilar, pero en esta profesión es necesario cubrirse las espaldas. No olvide que tratamos con personas y sus muchas dolencias. ¿Cómo se siente usted?

—Tengo un dolor fuerte en el pecho que casi me impide respirar. El médico sacó un frasco y se lo entregó.

—Son unas gotas para la angustia. En unos días comprobará que el dolor desapareció por completo. —El médico, cansado de los achaques fantasmas de doña Pilar, solo le había dado un placebo. Tenía demasiadas pacientes que vivían aferradas a dolencias inexistentes para que alguien les prestara atención.